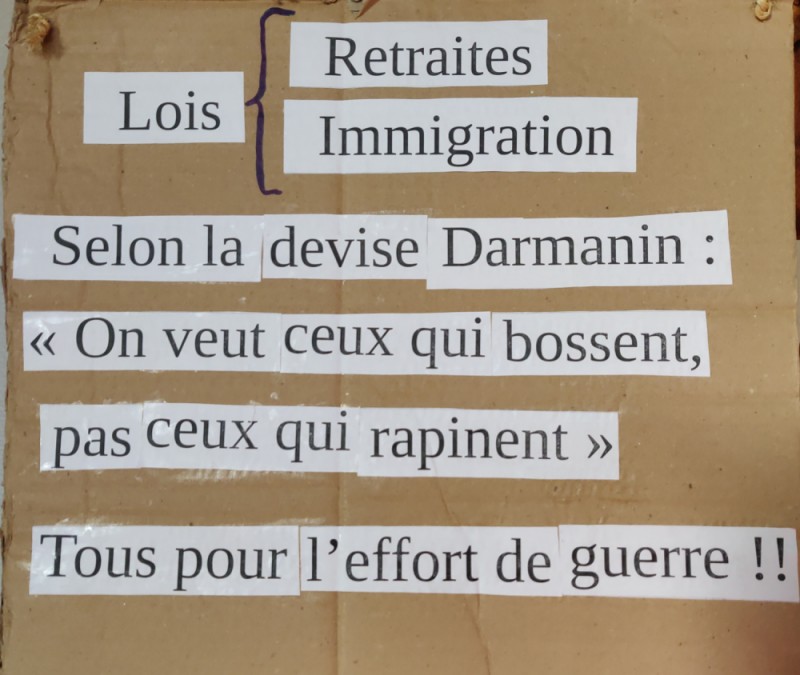

« On veut ceux qui bossent, pas ceux qui rapinent »

Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur

A l’ombre des débats autour des retraites un projet de loi pour « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration »1 a été présenté en conseil des ministres le 1er février. En trente ans plus de vingt textes sur l’asile et l’immigration ont été promulgués, le dernier en 2018, réduisant à chaque fois un peu plus les droits des migrants et réfugiés. Ces catégories sont les premières à faire les frais d’une politique néolibérale de plus en plus ouvertement raciste mais, dans le fond, une même logique sous-tend toutes les dernières attaques du gouvernement contre les acquis sociaux (retraite, assurance chômage, logement, santé, école, asile etc.). G. Darmanin a su synthétiser cette orientation par une formule des plus infâmes visant ces personnes exilées : « On veut ceux qui bossent, pas ceux qui rapinent ». Et justement du travail, il y en a. Dans tous ces secteurs aux salaires de misère, aux conditions de travail pénibles, et à la durée du travail exténuante qui produisent les morts que le gouvernement ne veut pas voir. La nouvelle loi propose généreusement la possibilité d’embaucher des étrangers mais… sous conditions…

Régularisations dans des secteurs de « haute exploitation »

Le volet concernant l’embauche connaîtra certainement un durcissement à l’issue d’un deal autour de la réforme des retraites pour laquelle Macron cherche encore le soutien de la droite. Le sujet de « discorde » porte sur les régularisations de sans-papiers travaillant dans un « métier en tension » que la droite redoute massives. Mais G. Darmanin rassure : « Cette crainte est infondée », et il explique que « pour bénéficier de ce titre, il faut trois ans de vie sur le territoire national (…). Il a une validité de seulement un an, qui n’ouvre pas de droit au regroupement familial »2. S’ajoute à cela qu’il faut également être salarié depuis au moins huit mois. « Cette régularisation ne serait pas valable si le métier en tension était exercé avec un titre de séjour étudiant, saisonnier ou demandeur d’asile. Telle que formulée, cette mesure ne concernerait en réalité qu’un très petit nombre de personnes »3. En fait, il s’agit de métiers dans lesquels travaillent déjà les sans-papiers et pour lesquels la situation ne s’améliorera pas si le titre délivré n’est pas « de plein droit », c’est-à-dire n’est pas soumis au pouvoir discrétionnaire du préfet. Cela signifie qu’il faudrait « des critères de régularisation établis et que si ces critères ne sont pas appliqués, on peut se retourner en justice contre la préfecture »4. Pour le moment les modalités d’embauche restent vagues. Voilà pour le côté « accueillant » de la loi. Passons à ses aspects moins bienveillants.

Étranger = ennemi intérieur ?

Comme le met en évidence Patrick Henriot, membre du Syndicat de la Magistrature, « l’un des axiomes de la politique migratoire de la France » est la référence à la notion d’« ordre public »5. Force est de constater que Darmanin, s’il n’en est pas le concepteur, en fait un usage obsessionnel. Concevoir les « étrangers » par ce prisme mène à des raccourcis amalgamant immigration et délinquance ce que Cnews assène quotidiennement à ses téléspectateurs. Or cette stigmatisation ne touche pas seulement les demandeurs d’asile et les sans-papiers mais tous les segments de la migration : Tout étranger, du fait de son statut précaire d’étranger, peut potentiellement être considéré par les autorités comme un « ennemi intérieur » qui constitue une menace pour l’ordre public.

Un des cas emblématiques de cette conception est celui de l’imam Hassan Iquioussen, né en France, âgé de 58 ans, de nationalité marocaine, pour lequel Darmanin a signé en juillet 2022 un arrêté ministériel d’expulsion (AME) vers le Maroc en application de la « loi séparatisme ». Le tribunal administratif saisi par le concerné a déploré l’absence d’éléments probants et suspendu l’arrêté. Le Conseil d’État annule l’ordonnance administrative suspendant l’AME. En fuite en Belgique, il finira par être expulsé vers le Maroc. Cette décision largement critiquée, montre les dérives d’un appareil administratif et judiciaire qui ne respecte plus le droit6. Le ministre de l’Intérieur aimerait aller encore plus loin et pouvoir déchoir de leur nationalité française les binationaux considérés comme une menace afin de pouvoir les expulser.

Entre temps, il a prévu la réintroduction d’une mesure de la « loi séparatisme » censurée en 2021 par le Conseil constitutionnel, permettant de « rendre possible le refus, le retrait ou le non renouvellement de certains titres de séjour » notamment une carte de résident d’une durée de dix ans ou la carte pluriannuelle en cas de non-respect des « principes de la République », dont l’égalité femmes-hommes et la liberté d’orientation sexuelle ou encore des symboles de la République7.

Objectif : enfermer et expulser

Le nouveau projet de loi porte en lui une forte charge de dissuasion tant les obstacles et les difficultés d’entrée sur le territoire français sont multipliés et les garanties de protection altérées. Il promet une intensification des contrôles aux frontières, un durcissement des conditions d’octroi de titres de séjour et une réduction des recours possibles. Darmanin ne cache pas vouloir faire du chiffre et promet d’« expulser encore plus d’étrangers délinquants sans leur trouver d’excuses juridiques »8. Ils pourront après leur peine de prison être refoulés plus facilement s’ils ont commis des « infractions graves » ou fait l’objet d’une condamnation pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement. Il s’agit ni plus ni moins de renforcer la « double peine » en abrogeant certaines protections qui empêchaient l’expulsion, par exemple, d’une personne arrivée en France avant l’âge de treize ans ou résidant en France depuis au moins vingt ans.

Un autre volet essentiel prévoit une « réforme structurelle du système d’asile ». Il s’agit de décentraliser les procédures d’asile avec l’ouverture sur l’ensemble du territoire français de pôles territoriaux dénommés « France asile ». C’est à ce niveau que seront regroupées les demandes, effectués les entretiens et prises les décisions par un agent de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). La crainte justifiée des ONG de défense des droits humains est que la procédure pourrait être placée sous l’autorité des préfets. « Son indépendance concernant l’instruction des demandes d’asile, garantie par la loi, serait ainsi remise en cause »9. S’ajoute à cela que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), chargée d’étudier les recours des demandeurs d’asile statuera désormais par décision d’un juge unique alors qu’ils sont à ce jour trois parmi lesquels une personne qualifiée nommée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Il faut craindre un traitement administratif au rabais des demandes d’asile dont l’objectif est prioritairement l‘expulsion, d’autant plus qu’il serait envisagé la remise d’une OQTF (Obligation de quitter le territoire) après le rejet de la première demande sans respecter le droit de recours.

La mesure phare du projet de loi est la délivrance des OQTF que Darmanin voudrait accélérer et faciliter en supprimant des recours. Il annonce : « Nous allons désormais inscrire toutes les OQTF au fichier des personnes recherchées, le FPR. Il ne s’agit pas de rétablir le délit de séjour irrégulier mais de pouvoir constater que la personne repart (…) et ainsi de compter tous les départs d’étrangers »10. Les personnes frappées d’une OQTF se verront refuser un visa si celle-ci n’a pas été exécutée dans les délais de départ volontaire. N’est-ce pas une forme de rétablissement du délit de séjour irrégulier ?

Harkis d’hier et d’aujourd’hui…

On se souvient du traitement réservé aux harkis, ces supplétifs de l’armée française, une fois celle-ci évacuée d’Algérie. Les harkis rapatriés ont été parqués dans des camps qui pour certains avaient servi auparavant à l’internement de réfugiés espagnols républicains, juifs, tziganes et prisonniers de guerre allemands. On peut imaginer leurs conditions de vie déplorables. Or aujourd’hui une autre catégorie de « harkis » est apparue : les supplétifs civils et militaires afghans abandonnés par les armées occidentales après leur retrait. Cette fois-ci, ils ne sont même pas parqués dans des camps mais abandonnés à la rue qu’ils soient demandeurs d’asile ou déboutés.

A Paris, sous le métro aérien entre les stations Barbès et Stalingrad, des centaines d’entre eux bravent le froid, la saleté et le bruit en attendant leur mise à l’abri par les autorités. Celles-ci ne leur offrent aucune solution pérenne. Les hébergements ne sont que de courte durée et ils se retrouvent à nouveau au même endroit en quête de solidarité et d’entraide mais également à la merci des harcèlements des policiers et des gendarmes. Quotidiennement ces derniers viennent les déloger, leur arrachent tentes et duvets et les chassent sans ménagement. Pourtant, à la porte de la Villette le Paris Event Center qui accueillait des réfugiés ukrainiens « a fermé ses portes en décembre, faute de personnes à secourir ». L’association Médecins du monde (MDM) qui s’est adressée au Conseil d’État pour exiger la mise à disposition du lieu pour d’autres réfugiés a été déboutée de sa demande. Pour Paul Alauzy, employé de MDM, « l’État assume devant les tribunaux de traiter les Ukrainiens différemment des autres nationalités »11.

Les réfugiés afghans, réduits objectivement à la condition d’infrahumains ne peuvent espérer « rapiner » alors imaginer qu’ils pourraient « bosser » relève de l’utopie…

[Tissa]

2 https://www.lepoint.fr/politique/loi-immigration-on-va-pouvoir-expulser-encore-plus-d-etrangers-dit-darmanin-28-01-2023-2506592_20.php

3 https://www.bondyblog.fr/societe/migrations/loi-immigration-nous-constatons-une-montee-des-idees-de-la-droite-et-de-lextreme-droite/

4 https://www.infomigrants.net/fr/post/44933/a-creteil-les-annonces-sur-les-metiers-en-tension-ne-rassurent-pas-les-travailleurs-sanspapiers

5 https://blogs.mediapart.fr/revue-deliberee/blog/210223/droit-des-etranger-eres-de-quoi-l-ordre-public-est-il-le-nom

6 https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/030822/refuser-l-expulsion-de-l-imam-hassan-iquioussen-c-est-defendre-les-principes-elementai

7 https://www.infomigrants.net/fr/post/46464/quelles-sont-les-principales-mesures-du-projet-de-loi-asile-et-immigration

8 https://www.lepoint.fr/politique/loi-immigration-on-va-pouvoir-expulser-encore-plus-d-etrangers-dit-darmanin-28-01-2023-2506592_20.php