Un monde agricole entre détresse, colère et espoir

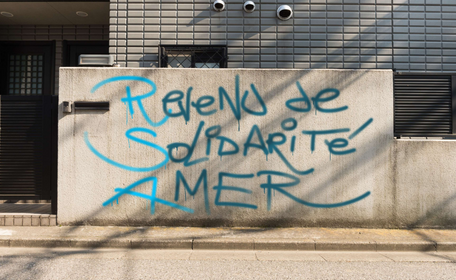

… Début Janvier 2024. À peine remis des agapes de fin d’année, réunion nationale de crise de tous les responsables de la Confédération Paysanne1, avec pour objet de déterminer une stratégie face à la progression galopante des idées et des logiques d’extrême droite qui se nourrissent de la misère et de la détresse qui explosent dans nos campagnes, du Pas de Calais aux Pyrénées Orientales, de la Bretagne aux Alpes, et diffusées dans le milieu paysan par la Coordination Rurale2. La réunion est dense, tendue, compliquée. On sent tous que la situation est explosive, qu’aux quatre coins de la France, les trésoreries sont exsangues, le versement des aides PAC a 6 mois de retard les accords de libre échange signés et à signer tirent les prix vers le bas. De plus, le syndicat majoritaire FNSEA 3et JA4 qui cogère le système agricole français avec les gouvernements successifs depuis 50 ans commence à perdre de sa légitimité auprès de sa base. Oui, comme le dit la chanson, des tempêtes noires agitent l’air5 .

18 Janvier, bim, ça explose. Les premiers barrages démarrent dans le Sud-Ouest, région de polyculture élevage traditionnel et nourricier, qui depuis 50 ans, sous l’impulsion de la FNSEA, court derrière le productivisme, avec un endettement chaque jour plus important et des prix chaque jour plus bas. Dans ce système organisé autour des règles du capitalisme néo-libéral, il y a surtout des perdants, et là, ils n’en peuvent plus. À l’affût depuis très longtemps, la Coordination Rurale se lance à fond dans la mobilisation et souffle sur les braises de la misère. En 24h, la FNSEA et les JA sentent qu’ils sont débordés. Panique dans leur état major et à l’Élysée. Dès le 18 Janvier au soir, ordre est donné par Matignon aux préfets de convoquer les responsables des syndicats agricoles dans chaque département dans les plus brefs délais ! Pour une fois, la FNSEA et le ministère sont complètement dépassés, par contre du côté de la Coordination Rurale, tout se passe pour le mieux. Devant la crise profonde du monde agricole, tant au niveau économique que en terme de perte de sens du métier et de perspectives, leurs discours simplificateurs font mouche et trouvent un écho inespéré. De plus, les médias leur ouvrent leurs antennes comme jamais.

Sentant que le mouvement leur échappe de plus en plus, la FNSEA et les JA se lancent dans une surenchère anti-Europe et anti-écolos avec la Coordination Rurale.

Pour le Gard, la convocation en préfecture a lieu dès le lendemain matin, à 11H, et là, les choses sont claires et les masquent tombent. Je suis le seul étranger au système cogestionnaire FNSEA-Etat. Et pour la FNSEA, une revendication centrale, formulée sur un ton implorant auprès du préfet: “On est débordés par la base ! Aidez nous à sauver le système !!! Et pour çà, il nous faut des gages anti-écologistes et des gages anti-réglementaires !“

La mobilisation n’a pas commencé depuis 48h qu’on est déjà en plein délire et ce n’est que le début. 13H. Je sors de la préfecture et en rentrant dans la voiture, j’allume le 13h d’Inter. Et là, stupéfaction !!! La porte parole de la Coordination Rurale, sur des ondes nationales, sur la première radio de France, appelle clairement à voter Rassemblement National aux prochaines élections, et ce presque avec la complicité et la bénédiction du journaliste du jour ! Toutes les digues ont sauté. On approche du Salon de l’Agriculture et c’est clair, qu’on va avoir droit à une course à l’échalote sans fin !

À partir de là, de jour en jour, voire d’heure en heure, deux mouvements se développent en parallèle, s’auto-alimentant mutuellement. D’un côté, la colère d’une majorité des agriculteurs explose chaque jour un peu plus, et vu le niveau de détresse de la plupart d’entre eux, elle est tout à fait légitime. En parallèle, l’instrumentalisation et les manœuvres de récupération du mouvement par la Coordination Rurale et la FNSEA semblent sans limites. Et la Confédération Paysanne dans tout ça ?

Dès le début, nous avons fait le choix périlleux en terme de communication, mais cohérent avec notre ligne syndicale, de rentrer dans le mouvement tout en nous distinguant très nettement à la fois de la FNSEA et de la CR. Nous ne pouvions pas nous associer aux cogestionaires pour réclamer plus de phytosanitaires, moins de réglementations environnementales, plus de productivisme. Nous ne pouvions pas plus nous associer aux discours, aux propos et aux pratiques démagogiques, nationalistes, parfois pré-fascistes et violentes de la Coordination Rurale, pilotés par derrière par le RN et Reconquête.

Alors nous sommes rentrés dans le mouvement sur nos valeurs, sur nos revendications, en réclamant la sortie des traités de libre échange, en revendiquant des prix minimums d’entrée sur le territoire national, et de façon plus générale, des prix rémunérateurs pour nos produits incluant la rémunération du coût de production, du travail du-de la paysan-ne et de sa protection sociale. Et nous l’avons fait chaque fois en réaffirmant que « in fine », il était indispensable d’organiser et réguler simultanément les filières de production et les marchés. Et à chaque fois, tant le premier ministre Attal, le ministre de l’Agriculture Fresnaud ou encore le Président de la République nous ont renvoyé dans les cordes en nous expliquant avec mépris et condescendance que l’organisation de l’économie mondiale selon les principes du capitalisme néolibéral était la seule possible ! Nous avons multiplié les actions et mobilisation en insistant à chaque fois sur les effets catastrophique des accords de libre échange et de la dérégulation des marchés, tant pour les paysans français que les paysans et les ouvriers des quatre coins du monde qui eux aussi sont victimes de cette spirale infernale. Le paroxysme de cette période explosive fut le samedi de l’inauguration du salon de l’Agriculture par le Président de la République. Là, la Coordination Rurale, renforcée par des hommes de main fournis par le RN, a joué la carte du coup de force et tenté de semer le chaos en criant « On est chez nous ! », mode opératoire habituel de l’extrême droite.

Alors que retenir de ces semaines complètement folles ?

Tout d’abord, le premier constat est la confirmation que la misère et la détresse sont chaque jour de plus en plus insupportables pour nombre d’agriculteurs, quelles que soient leur filière et leur région.

D’autre part, l’extrême droite avec son projet de société mortifère progresse dans le monde agricole comme dans le reste de la société, inexorablement, tel un rouleau compresseur. La Coordination Rurale est claire quand à son projet de société, comme l’illustre ces propos d’un de ses membres entendus au détour d’un barrage : « En Espagne, les paysans ont droit à des immigrés à deux ou trois euros de l’heure ». Et alors qu’on en était encore à comprendre la gravité de ce qui venait d’être dit, le leader interrogé poursuivait : «… alors ici il faut arrêter de nous gonfler avec le Smic ! ». Au moins, c’est clair.

Du côté du gouvernement, c’est la panique totale. On a entendu au cours de ces semaines de mobilisation tout et son contraire de la, part de l’exécutif, y compris du Président, mais on a compris que quoi qu’il en soit, ils ne changeraient absolument rien au système, et qu’ils achèteraient la paix sociale à coup de mesures démagogiques et de reculs sur le volet environnemental. Pire, dans la nouvelle Loi d’Orientation Agricole, il est prévu pour les grands projets agricoles (méga-bassines, méthaniseurs industriels, fermes usines …), que les délais de procédure seraient réduits, les normes environnementales sérieusement allégées, et surtout, les possibilités de recours pour les opposants réduites au maximum. De ce côté là, nous avons donc énormément de souci à nous faire.

Par contre, l’élément nouveau vient du côté de la FNSEA. Pour la première fois depuis 50 ans, son double discours est remis en cause par sa base, et en interne, derrière le discours martial développé dans les médias, rien ne va plus ! La main mise qu’ils exercent sur l’ensemble du monde agricole est plus contestée que jamais, et leur forteresse commence sérieusement à trembler ! Jusqu’où ? Personne ne sait, mais c’est à nous, paysans et militants, de l’aider de toutes nos forces à s’effondrer au plus vite.

Enfin, à la Confédération Paysanne, nous considérons que nous sommes à un moment charnière.

Alors que la FNSEA et la Coordination Rurale souhaitent prolonger leur collaboration de classe au service de la domination de l’agro-industrie et du monde de la finance, nous sommes persuadés qu’un autre modèle agricole est possible. Celui que nous proposons s’appuie sur le concept de l’agriculture paysanne (autonome, nourricière, respectueuse de l’environnement) et sur celui de la Sécurité Sociale de l’Alimentation, qui pourra permettre aux paysans de vivre de leur métier avec des prix rémunérateurs ainsi que l’ensemble des habitants de ce pays, y compris et surtout les plus précaires, de se nourrir correctement, sainement et à satiété. Mais pour pouvoir les développer, il nous faudra au préalable collectivement mettre à bas le système actuel d’organisation du monde agricole.

[Didier Marion, Paysan, Porte Parole de la Confédération Paysanne du Gard]

1 La Confédération Paysanne, syndicat agricole de gauche, ancré dans la gauche de transformation sociale (20,56%aux dernières élections professionnelles)

2 La Coordination Rurale, syndicat agricole proche du RN et de Reconquête.(21,54% des voix aux dernières élections professionnelles)

3 FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricole (55,55% des voix aux dernières élections professionnelles)

4 JA : Jeunes Agriculteurs (branche jeunes de la FNSEA)

5 « A las Barricadas », hymne de la CNT-FAI pendant la guerre d’Espagne

.