Le 5 juillet dernier était organisée une table ronde intitulée « Semer les graines de l’autonomie » dans le cadre des rencontres d’été de l’association Abraham Mazel à Saint Jean du Gard. Voici ci-dessus un entretien autour de l’intervention de l’un des membres du collectif Terres Vivantes en Cévennes sur la question de l’autonomie.

EC : L’autonomie est une notion vaste qui peut prendre des sens différents. Peux-tu pour commencer prendre quelques exemples pour la définir ?

Tvec : Oui, on peut penser par exemple :

– aux peuples colonisés qui se sont soulevés face aux empires occidentaux pour reprendre leur autonomie politique et leur indépendance,

– aux luttes ouvrières comme le mouvement « autonome » italien des années 60/70 qui s’est organisé en dehors du cadre habituel des syndicats et du parti communiste pour mener ses propres actions et revendications, sans représentants,

– aux communautés paysannes de l’époque médiévale qui se sont opposées à l’État, à la Noblesse et au Clergé pour le maintien de la gestion des communaux et des droits d’usages collectifs, et donc préserver leurs moyens de subsistance,

– ou tout simplement à un enfant qui devient « autonome » et qui petit à petit se passe de ses parents pour faire ses propres choix et mener sa vie.

EC : Le collectif Terres Vivantes en Cévennes s’est depuis sa création intéressé à la notion d’autonomie, plus particulièrement en lien avec la question de la subsistance, qui est liée à l’autonomie alimentaire, l’installation de paysan.es, la défense des terres agricoles, les luttes contre les projets destructeurs et d’accaparement de ressources… De quelle manière articuler de manière théorique toutes ces questions là ?

Tvec : Plusieurs rencontres publiques ont été organisées avec différents intervenant.es et ont permis préciser la notion.

Aurélien Berlan, philosophe et auteur du livre « Terre et Liberté », montre que dans la plupart des conceptions occidentales de la liberté, qu’elles soient libérales ou socialistes, être libre suppose d’être « délivré » des nécessités de la vie. Donc le fait de se débarrasser des tâches jugées pénibles et ennuyantes : produire sa nourriture, se procurer de quoi se chauffer, se loger, faire le ménage… Mais pour obtenir cette liberté, on se repose sur autrui (esclaves, serfs, ouvriers, femmes, peuples des pays colonisés…). Il précise : « Si la liberté suppose de se décharger sur d’autres des nécessités de la vie, pour se consacrer à des activités jugées plus intéressantes ou réjouissantes, alors elle repose en fait sur la domination. Car il faut alors faire faire à d’autres ces tâches nécessaires qu’on ne veut pas assurer soi-même. Or, « faire faire » est la formule même de la domination sociale, qui repose toujours sur la séparation entre les exécutants qui font et les dirigeants qui disent à leurs subordonnés ce qu’ils doivent faire. » Au contraire, pour Berlan, la liberté s’acquiert en retrouvant son autonomie en reprenant en charge les aspects matériels de nos vies, notamment les revendications d’accès à la terre.

Pour Bertrand Louart, menuisier ébéniste à la coopérative Longo Maï, la recherche d’autonomie suppose de remettre en question la fascination moderne pour les moyens de production industriels et les technologies. Se pose la question cruciale de comment lutter contre un système dont nous sommes matériellement hyper-dépendant ? On peut penser alors aux agriculteurs assujettis au système agro-industriel ou aux ouvriers soumis aux cadences du travail à la chaîne et au geste répétitif, au contraire de l’artisan, du paysan qui sont maîtres de leurs ouvrages, de leur réalisation. L’autonomie suppose ici une réappropriation de la technique pour mieux vivre et reprendre en main nos conditions d’existence.

Genneviève Azam, économiste altermondialiste et militante, s’inscrit dans le courant écofeministe qui relie féminisme, écologie et dé-colonialisme. Elle montre que les tâches de subsistance (réalisées très souvent par les femmes) ont été constamment dévaluées, alors qu’au contraire, s’emparer des charges du quotidien, c’est reconquérir une liberté perdue et lui redonner un contenu politique.

Il existe ainsi une idée très forte dans les milieux écologistes que lorsqu’on parle aujourd’hui, de « cultiver notre autonomie alimentaire ou énergétique », cela signifie que l’on aspire à ne plus dépendre (ou moins) des grandes industries pourvoyant à nos besoins, et donc à reprendre en charge par soi-même ces nécessités.

EC : Au niveau politique, comment se représenter l’autonomie ?

On peut définir une société autonome comme une société dans laquelle chacun peut participer aux affaires publiques et décider des lois au lieu de les recevoir d’un pouvoir extérieur, un comité d’expert ou une assemblée de représentants. Il s’agit donc de se donner à soi même sa propre loi, dans le sens de la démocratie directe.

L’autonomie a fait l’objet de réflexions approfondies chez certains penseurs. On peut prendre quelques exemples. Pour Cornelius Castoriadis, pour qui l’autonomie est centrale dans ses travaux : « Une société autonome est une société qui, consciente de son auto-institution, ne cesse de s’interroger sur le sens de celle-ci et d’en reprendre l’élaboration; une société consciente que le pouvoir ne provient que d’elle même et qui est l’affaire de tous. Le citoyen est à la fois celui qui à la fois peut gouverner et être gouverné. Nous ne pouvons jamais nous dire, une fois pour toutes, que nous sommes autonomes, mais nous avons à l’être. » L’autonomie chez Castoriadis est ainsi un processus interminable, sans cesse questionné, dépourvue de pouvoir transcendant (issu d’un dieu, d’une mythologie, d’une tradition, d’une loi de la nature,…).

Ivan Illich part quant à lui du constat que la société gouvernée par un État administratif et moderne vise à détruire les modes de vies vernaculaires que les individus ont noué entre eux, afin de les rendre dépendants de l’organisation économique et administrative de la société. Les citoyenn.es se retrouvent transformées en simple exécutants, ils ne sont plus des acteurs autonomes et responsables qui participent à la vie publique, mais bien des rouages au service d’une entité et d’un intérêt supérieur : la société moderne et industrielle.

Pour Murray Bookchin, seule une société libre et émancipée peut faire naître un monde écologiquement viable. Il fonde l’écologie sociale, et définit un moyen de parvenir à cette société : le municipalisme libertaire. Il s’agit d’œuvrer à la dissolution des États et des nations pour faire émerger des confédérations de communes. Cela donne la possibilité aux individus de ces communes de pouvoir garder la main sur leur outils, sur leur pouvoir politique et ainsi de protéger leur autonomie.

On peut dégager quelques traits communs à ces approches de l’autonomie :

> Un refus de l’aliénation : Que l’on comprend dans le sens courant du rapport dominants / dominés, de la perte de sens au travail (division du travail, travail à la chaîne…), mais également dans le fait d’être dépossédés de notre capacité politique, que l’on ne puisse plus penser que l’on peut changer les choses.

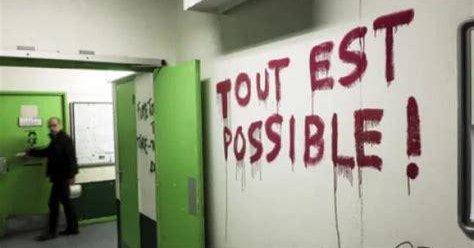

> Refus dudéterminisme : Refus que l’histoire serait toute tracée ou devrait être déterminée par un pouvoir transcendant extérieur qui viendrait du divin, de la tradition, de la nature…. L’autonomie sociale d’une société est le fait qu’elle soit consciente qu’elle est seule responsable de ses institutions, et peut donc les changer car elle est le fait de sa propre création. A l’opposé, la pensée néolibérale voudrait nous faire croire qu’il n’y aurait pas d’autres possibilités que la poursuite de l’économie de marché qui impliquent des institutions centralisées et autoritaires. L’acronyme TINA (There is no alternative) laisserait entendre que toute sortie du néoliberalisme serait illusoire.

> Refus de la place centrale de l’économie : La notion d’autonomie suppose une économie basée non sur le profit et l’accumulation mais sur les besoins réels. Elle remet à sa place l’économie qui a envahi toutes les sphères de la société à son sens initial (en grec, Oikos : sphère privée, la maison, Oikonomia : « administration de la maison, donc la subsistance).

> Autonomie individuelle et sociale : Une société autonome créé des individus autonomes, qui pensent librement. Les deux vont ensemble car le bien commun ne peut se réaliser si il y a oppression ou domination, si il y a séparation entre dirigeants et dirigés. Une société autonome ne peut être formée que par des individus autonomes. Et des individus autonomes ne peuvent vraiment exister que dans une société autonome.

L’autonomie au sens politique permet une remise en question des cadres et des structures, pas un simple ajustement à l’intérieur du système existant. C’est donc bien en cela que la notion nous parait des plus pertinentes.

EC : Comment l’autonomie se retrouve t’elle concrètement dans les luttes ?

Tvec : La question de l’autonomie à de tout temps été présente au cœur des luttes, même si elle n’est pas forcement revendiquée en tant que telle, ou présente sous des formes inachevées.

Ce fut le cas lors de nombreuses périodes révolutionnaires : comme lors de la Commune de paris, de l’insurrection ukrainienne de Makhno, de la guerre d’Espagne,… Mais également lors des luttes ouvrières et sociales. Prenons l’exemple des conseils ouvriers qui fonctionnent selon les principes de la démocratie directe et rassemblent les travailleurs dans des assemblées de base. Si ces conseils comportent des élus, alors ces assemblées sont mandatées via un mandat impératif, doivent rendre compte de leurs activités devant l’assemblée, et sont révocables à tout moment par l’assemblée. Le mouvement autogestionnaire ouvrier (avec notamment les fortes luttes de réappropriation des usines en Argentine dans les années 90, ou en France avec les LIP ou Fralib), même s’il montre des limites en restant toujours soumis aux lois du marché, montre que l’autogestion est possible. On peut penser aussi au mouvement des Gilets Jaunes où l’autonomie et l’auto-organisation était une donnée centrale (assemblées populaires décisionnaires, rencontres de Commercy, refus de représentants à la tête du mouvement et de la récupération par les partis et syndicats…). Il y a également les mouvements d’occupations où le rôle des assemblées prend une place centrale dans les luttes (Nuit debout en France, Occupy, Tarhir en Egypte, Gezi en Turquie…).

Dans les luttes paysannes, la recherche d’autonomie est une constante à travers le monde et les époques. On le voit historiquement avec la défense des communs, des usages collectifs de la petite paysannerie (mouvement contre les enclosures en Angleterre, Guerre des demoiselles en Ariège…).

D’autres expérimentations actuelles tendent à rompre avec les système en place comme le mouvement des paysans sans terres au Brésil qui compte plus de 350 000 familles se réappropriant les services de base comme l’accès à la terre et l’alimentation, les écoles, le système médical… [voir article sur Michoacan dans ce numéro] D’autres sont en une rupture totale avec l’État comme le mouvement Zapatiste au Mexique où l’éducation, la santé, la place des femmes, l’agriculture et l’horizontalité des prises de décision sont au cœur de leur projet émancipateur.

La question de l’autonomie se retrouve dans de nombreuses luttes actuelles (contre les méga-bassines, l’industrialisation des forêts, l’extractivisme…) où c’est la question de l’accaparement des ressources qui se pose face à la préservation des biens communs (eau, terres agricoles, biodiversité…), et donc de nos possibilités de subsistance.

EC : Quelles perspectives peut offrir la notion d’autonomie ?

Tvec : Comme nous le montre Aurélien Berlan, l’autonomie a été au cœur des conceptions populaires de la liberté, notamment paysannes (en Occident mais également ailleurs), qui associaient la liberté (l’autodétermination) à la capacité à assurer sa subsistance (l’autosuffisance), et donc à l’accès aux ressources, notamment la terre.

Il est donc essentiel d’articuler concrètement autonomie matérielle et politique. On ne pas simplement se contenter de créer une niche matérielle au sein d’un système qui resterait inchangé. Ni non plus mener une lutte abstraite contre le « système » qui entendrait se passer de l’invention de nouvelles formes de vie collective, de regards nouveaux sur nos manières d’exister. D’où l’importance de déployer des alternatives sans cesser de combattre tout ce qui nous oppresse et dépossède.

D’autre part, c’est également une question de confrontation entre des imaginaires opposés : celui qui d’un côté martèle que les individus ne seraient pas capables de se prendre en charge sans une autorité extérieure, que le règne de l’économie et de la croissance infinie serait indépassable. D’un autre, celui d’individus responsables évoluant dans une société capable de s’auto-instituer et de s’auto-limiter, « c’est-à-dire une société sait qu’elle peut tout faire mais qu’elle ne doit pas tout faire », pour reprendre Castoriadis. Mais ce dernier imaginaire doit se construire sur des représentations existantes, avec un ancrage sur le réel. On doit donc chercher les germes déjà existants pour aller vers cet idéal. L’autonomie est une notion transversale qui se déploie dans un ensemble large de nos luttes et alternatives, et peut donc les renforcer. [Fred de Terres Vivantes en Cévennes]