Les grands patrons se frottent les mains. Il faut reconnaître que la supercherie est de taille : justifier la relance de l’industrie minière en Europe – l’une des activités les plus toxique et énergivore qui soit, sous couvert d’assurer le déploiement des énergies « vertes » nécessaires à la transition énergétique, il fallait oser !

Car la relance de l’activité minière sur le sol Européen est bien en cours. Face à la vertigineuse explosion des besoins en ressources minérales (en vingt ans, les volumes de métaux extraits dans le monde ont doublé), les dirigeants européens ne veulent pas demeurer en reste face à leurs concurrents russes ou chinois, et réduire un tant soit peu leur dépendance. Bien que peu médiatisée, cette nouvelle ruée minière est planifiée depuis plusieurs années déjà. En France, le rapport Varin de 2022 vise à sécuriser l’approvisionnement de l’industrie en matières premières minérales, l’annonce par le gouvernement français en 2023 de mesures de simplification administratives doit permettre d’accélérer les procédures minières, le règlement européen sur les matières premières critiques (Critical Raw Matérials Act) de 2024 fixe comme objectif une capacité d’extraction de 10 % de la consommation annuelle Européenne sur son territoire d’ici à 2030.

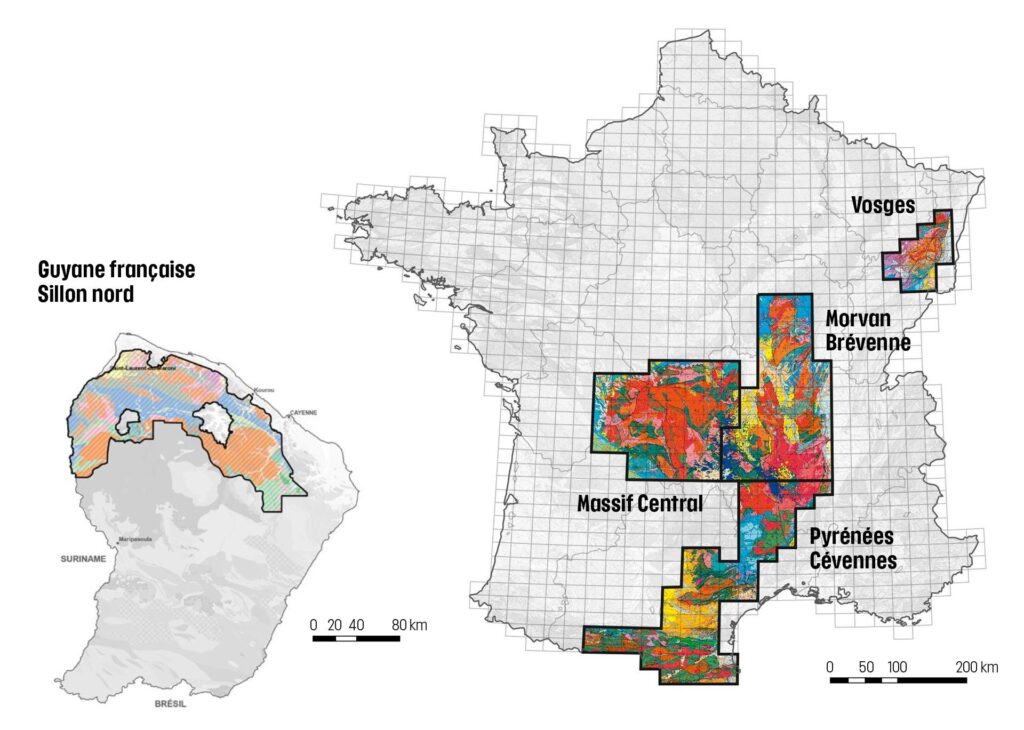

Et pour faire suite à l’annonce du chef du gouvernement de 2023 indiquant que la France doit faire évaluer son propre potentiel, c’est tout un programme d’identification des ressources qui vient d’être annoncé par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) en février 2025. Ce vaste inventaire, d’un montant de 53 millions d’euros et d’une durée prévisionnelle de 5 ans, va être mené sur cinq grandes zones du territoire métropolitain, dont une allant des Pyrénées aux Cévennes. La Guyane vient d’être ajoutée le 20 mars dernier à la liste des territoires dont le sous-sol sera étudié. Il n’y a donc que peu de doutes quant à l’intention d’ouvrir de nouvelles mines en France d’ici quelques années dans les zones qui s’avéreront propices à l’extraction. Une vingtaine de demandes de permis ont déjà été déposées sur le territoire métropolitain, et plus de 170 en Europe.

Seul bémol, s’il est assez aisé d’aller dévaster la planète et de créer des désordres sociaux à l’autre bout du monde (néocolonialisme oblige, les conditions de travail, les normes environnementales et l’emprise d’organismes financiers tels le FMI ou la Banque Mondiale génèrent un contexte nettement plus propice qu’en occident…), le faire en Europe demeure plus compliqué. Les industrieux chef d’entreprises l’ont bien compris : se pose la question de l’acceptabilité sociale. Et il n’est pas certain que l’emploi d’oxymores fallacieux tels que « mine verte » ou « mine responsable » suffisent à faire passer la pilule auprès de populations ne voyant pas forcement d’un bon œil que soient disséminés partout autour de chez elles des rejets de métaux toxiques tels le plomb, le mercure ou l’arsenic.

C’est ainsi qu’un subtil subterfuge a été trouvé. Comme l’indique la commission européenne : « Pour réaliser la transition, il faudra renforcer la production locale de batteries, de panneaux solaires, d’aimants permanents et d’autres technologies propres (c’est nous qui soulignons !) ». Évidemment, l’alibi louable de la transition passe mieux que si l’objectif premier était révélé : poursuivre le développement exponentiel du secteur des objets connectés et des centres de données numériques (datacenters), ceux de l’aérospatiale ou de l’armement. Tel le cailloux qui cache la carrière, c’est au nom de la transition énergétique que la relance minière européenne doit se faire.

Célia Izoard, journaliste et philosophe, autrice de l’ouvrage « La ruée minière au XXIème siècle, enquête sur les métaux à l’ère de la transition », résume clairement l’hypocrisie : « Notre civilisation a besoin d’un sevrage métallique, autant qu’un sevrage énergétique. Continuer à faire croire, comme le fait l’Agence Internationale de l’Énergie, qu’il est possible de supprimer les émissions carbones en électrifiant le système énergétique mondial est un mensonge criminel. On ne peut miser sur les énergies renouvelables qu’en réduisant drastiquement la production et la consommation. Et cela nécessite des bouleversements majeurs que les élites du capitalisme mondialisé refusent de faire. »

Pour donner un ordre de grandeur, si l’on voulait électrifier l’ensemble du parc automobile d’un pays comme la Grande Bretagne, il faudrait utiliser 2 fois la production mondiale de cobalt, les 3/4 de celle de lithium, et la moité de celle de cuivre. Et tout cela pour un secteur unique et pour un seul pays… Inutile de creuser plus loin la question, l’impasse de tels projets est assez criante. Soit il faudrait des décennies pour obtenir les matières premières suffisantes à l’électrification du système énergétique mondial, et donc ainsi rater le coche de la décarbonation, soit il faudrait extraire des quantités de manière pharamineuses partout dans le monde au prix d’aggraver encore plus les conséquences du changement climatique.

Car en effet, les mines jouent un rôle central dans plusieurs enjeux écologiques majeurs : le climat (par leur contribution aux émissions carbone, les mines si « vertes » qu’elles soient fonctionnent à l’énergie fossile), la perte de biodiversité (du fait de l’implantation de mines dans les zones les plus reculées du monde), la raréfaction des ressources (en premier lieu l’eau potable et les terres cultivables) et les risques sanitaires et environnementaux (étant donné l’ampleur des catastrophes industrielles qu’elles peuvent provoquer). Cela sans parler des conséquences sociales toutes aussi désastreuses : exploitation salariale, travail des enfants, assassinats d’opposants à ce type de projet, renforcement des conflits armés, conditions de vie détériorées des populations…

Là encore, quelques chiffres suffisent à montrer l’ampleur de la démesure : la teneur moyenne d’un gisement de cuivre est de l’ordre de 0,4 %, ce qui signifie que 99,6 % des roches extraites seront rejetées sous forme de déchets, de résidus extrêmement dangereux ou de boues stériles. Les conséquences de l’extractivisme ne sont pas maîtrisées : la pollution minière est irréversible, il n’est pas possible de décontaminer ce qui est déversé dans l’environnement. Mais les mines posent également le problème de l’accaparement de la ressource en eau : une grande mine de cuivre consomme en moyenne 110000 m³ d’eau par jour. Quand on sait que les 3/4 des sites miniers sont situés dans des zones menacées par le manque d’eau, et que les conflits d’usage y sont déjà souvent prégnants, qu’en sera t-il lorsque les périodes de sécheresses seront encore accrues par le réchauffement climatique ?

Évidemment, si l’industrie sait calculer au micro-gramme près la quantité de matière nécessaire à la fabrication d’un smartphone ou d’un alliage pour un Airbus, ce n’est pas ce type de préoccupation qui intéressent les prospecteurs… Il est plus commode de laisser aux populations locales concernées le soin de survivre au milieu de terres arides et polluées.

Des études montrent qu’il est prévu d’extraire plus de matières dans les vingt prochaines années que dans toute l’histoire de l’humanité, mais malgré cela, la question de l’« après-mine » – selon le terme consacré, n’est toujours pas considérée. De nombreux habitants confrontés à ces pollutions tentent de faire reconnaître le préjudice qu’ils ont subi et d’obtenir un minimum de mise en sécurité des territoires contaminés où ils vivent. Mais la réponse des pouvoirs publics et des industriels demeurent dans la grande majorité des cas une minimisation des impacts environnementaux, quand ce n’est un déni pur et simple…

Célia Izoard nous montre dans son ouvrage que l’histoire du capitalisme est l’histoire d’une civilisation extractiviste. Elle nous incite à la réflexion en nous racontant comment est perçu le monde occidental venu piller depuis des siècles les ressources premières sur chaque continent. Le peuple autochtone amazonien Yanomami nomme ainsi les colons extractivistes les « mangeurs de terre »… Une métaphore éloquente permettant sûrement de questionner un modèle de développement économique prédateur qui a été imposé sans concertation et de reconsidérer la part des usages qui relèvent du profit productiviste de celle des besoins essentiels de subsistance. S’opposer à l’industrie minière pour ce qu’elle incarne dans ses fondements profonds relève alors d’une nécessité des plus urgentes.

[Fred]